【この記事で解決できるお悩み】

・寿司に使われているご飯は、なぜ酢飯じゃないとだめなの?

・ただの白米ではだめな理由がしりたい!

この記事では、こんなお悩みを解決します!

和食(日本食)の代表メニューといえば、お寿司。日本で食べる伝統的なお寿司は、必ず炊きたての白米ではなく、「冷やした酢飯」を使います。

わたし1年ぐらいカナダに住んでいたことがあるんですが、当時カナダで食べたお寿司は酢飯じゃなかったです。日本では酢飯じゃないとびっくりするぐらい「お寿司=酢飯」のイメージが強いですよね。

でも、なぜ寿司は酢飯じゃないとだめなのでしょうか?

今回は、日本の伝統的な発酵文化を振り返りながら、お寿司の歴史を徹底解説!

お寿司に使われているご飯は、なぜ酢飯じゃないとだめなのかを整理してみましょう。

この記事を書いた人:

腸活研究家 長谷川ろみ

発酵食品にハマり、ダイエットなしで12㎏減。痩せたことをきっかけに腸を愛でる生活に目覚める。重度の便秘から解放され、腸活研究家として活動開始。今では発酵ライフ推進協会通信校校長を務め、昔の自分と同じ悩みを持つ方に向けて腸や菌のおもしろさを発信中。詳しくはこちら

発酵を体系的に勉強したくなったら…

発酵ライフ推進協会オンライン校へ

\仕事に繋がる無料サポートもたくさん(*´ω`*)/

そもそも「酢飯」とは?

江戸前寿司を食べると、必ず使われているのが酢飯。

酢飯

=炊き立て&あつあつのごはんに、米酢・砂糖・塩を混ぜて作る、甘酢っぱいごはんのこと

あつあつのごはんにすし酢を混ぜるときには、べちゃべちゃにならないように、うちわなどでお米を冷ましながら混ぜます。

家庭で手巻き寿司を作る場合は、酢飯を使わない家庭もいるようですが、伝統的な日本料理としての江戸前寿司で使われるお米は、必ず酢飯です。

小さい時、酢飯を作るときにうちわであおぐお手伝いをした覚えがあるなぁ…。あおぎながら作らないとべちゃべちゃになるんですよね

寿司に酢飯を使う理由は、明確です。その理由は、腐りにくくするため。

食料を保存する冷蔵庫が家にあったり、電子レンジがあって再調理も簡単にできる現代では、酢飯が必要な理由が少し曖昧になってきていますが、本来は食料を継続的に確保するためにお酢を混ぜていたと考えられています。

寿司の歴史

「寿司」と聞いて、多くの方が思い浮かべるのは、「江戸前寿司」です。

江戸前寿司

=江戸の近く(東京湾)で獲れた魚をネタにした寿司のこと

いわゆる酢飯の上に生のお魚が乗った、握りずしのことを指します。

しかし、この握りずしは比較的新しい近代の寿司のスタイルです。

もともと日本で寿司と言えば、関西で広まった発酵寿司でした。

熟れ鮨(なれずし)を作った東南アジアの発酵技術

大昔、東南アジアでは、魚を主な食料にしていました。

しかし、魚は毎日同じ量が取れるわけではありません。

大量に採れる場合もあるし、一匹もとれない場合もあります。

安定的に食料を確保するために、お魚を発酵させて保存する方法がとられていました。

あたりまえですが、昔は冷蔵庫なんてありません。

保存技術が発達していなかったので、長く食べられるように、腐らないように、発酵技術を使って日持ちさせる方法を使っていたのです。

発酵技術を使った魚の保存方法は以下のとおり。

お魚をお米の中に漬ける

↓

お米の中にある糖をえさに乳酸菌が寄ってくる

↓

糖を食べた乳酸菌が、乳酸を出す

↓

乳酸はバリアの働きをして、腐敗菌が寄ってこないようになる

↓

お魚の長期保存ができる

この発酵技術は、温かい東南アジアで発達していきました。

このお魚の保存方法が、東南アジアから中国に伝わり、そして日本にも縄文時代後期に稲作と一緒に伝わって来ました。

寿司の原型、発酵寿司=熟れ鮨(なれずし)

日本では特に関西地方で今の寿司の原型である「発酵寿司」が広まりました。

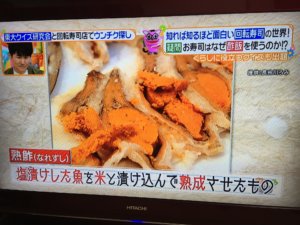

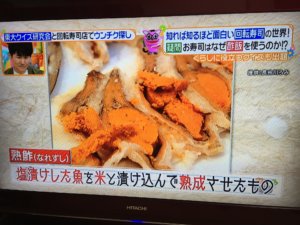

有名なのは、熟れ鮨(なれずし)です。

熟れ鮨(なれずし)

=魚を塩と米飯で乳酸発酵させた食品

=腐りにくいため保存食として利用された

熟れ鮨は寿司の原型だと言われていますが、今の寿司とは全く違う見た目をしています。

言葉を選ばずに言えば、お魚とごはんが発酵してるので「どろどろ」です。笑

乳酸発酵した魚とご飯は、乳酸がたっぷり含まれるので酸味(=すっぱさ)を感じます。

「寿司=酸っぱいごはんと魚」というのが一般的になりました。

からだの調子がすぐれないときの滋養食として古くから人々を癒してきた「ふなずし」。ちょっとクセがありますが、日本人なら1度はチャレンジしたいところ。食べたことがない方はぜひこちらからどうぞ。

》》滋賀県特産の郷土料理「鮒寿司」のおすすめはこちらからどうぞ

にぎり寿司の誕生

熟れ鮨(なれずし)は、発酵させる必要があるので、完成するまでに時間がかかります。

関西では一般的だった熟れ鮨(なれずし)が江戸に伝わると、この時間がネックになりました。

江戸は、武士と商人の街。

忙しく働く人が多く、せっかちで、おひるごはんをゆっくり食べる人なんていません。

同じころ、調味料のひとつとして「お酢」が誕生します。

せっかちな江戸の人達はこんなことを思い始めるのです。

「発酵させなくてもよくない?」

「お酢混ぜとけばよくない?」

それ以来、江戸で食べる寿司は長期間発酵させる関西の寿司とは異なり、お米にお酢を混ぜて腐敗を防ぐ、発酵させない超簡易寿司が一般的になります。

押し寿司や握り寿司は、今日とれた魚を今日食べることができます。

このように早く食べられる江戸前寿司は、別名「早寿司(はやずし)」とも呼ばれるようになりました。

このようにお酢を混ぜて魚と一緒ににぎるだけでできるかんたんな寿司は、忙しい江戸の人達にハマり大ヒット。

今のコンビニ食のように一般的になっていったのです。

発酵を体系的に勉強したくなったら…

発酵ライフ推進協会オンライン校へ

\仕事に繋がる無料サポートもたくさん(*´ω`*)/

寿司に酢飯を使う理由

寿司に酢飯を使う理由は、歴史をさかのぼると発酵寿司にルーツがあります。

理由は大きく分けると主に3つ。

理由➁ 寿司の生臭さを消すため

理由➂ 寿司飯が冷えても固くならないようにするため

ひとつずつ見ていきましょう。

理由➀ 寿司を腐りにくくするため

寿司に酢飯を使う理由の1つ目は、「寿司を腐りにくくするため」です。

もともとは米と魚を乳酸菌で発酵させていた歴史がある寿司。

発酵させる時間を惜しんで、酢飯に変えたのは酢に殺菌効果や防腐作用があるからです。

・殺菌効果

・防腐作用

酢の主成分は酢酸です。

酢酸はPHを下げ、雑菌が繁殖できない環境を作ります。

米や魚に酢を混ぜるだけで寿司を腐りにくくすることができるのです。

理由➁ 寿司の生臭さを消すため

寿司に酢飯を使う理由の2つ目は、「寿司の生臭さを消すため」です。

生魚は腐るまではいかなくても、すぐに生臭くなるので、匂いに敏感な人は魚の匂いが気になる方も多いでしょう。

酢飯に使用されている酢には、消臭効果があり、魚の生臭さを消してくれる効果があります。

理由③ 寿司飯が冷えても固くならないようにするため

寿司に酢飯を使う理由の3つ目は、「寿司飯が冷えても固くならないようにするため」です。

酢飯は通常、酢+砂糖を混ぜて作ります。

砂糖はお米に含まれるでんぷんの「老化」を防き、「糊化」している状態を保ち、冷えても固くなりにくくしてくれます。

=「デンプン」が水を吸収して、軟らかく消化の良い状態になること

=「デンプン」から水分が失われ、硬く消化しずらい状態になること

まとめ:寿司に酢飯を使う理由

寿司に酢飯を使う理由は、歴史をさかのぼると発酵寿司にルーツがあります。

発酵寿司は、米と魚と塩を乳酸発酵したもので、保存技術がない時代によく食べられていました。

しかし、発酵寿司の文化が江戸に渡ると、せっかちな武士や商人が発酵時間を待つことができず、またほぼ同じ時期に生まれたお酢によって、保存性を保ちながら早く食べることができる、今の握り寿司文化が発達します。

今でも寿司に酢飯を使うのは、この発酵寿司の文化が根付いているから、そしてそこには寿司をおいしく保つ理由も隠れているからです。

理由➀ 寿司を腐りにくくするため

理由➁ 寿司の生臭さを消すため

理由➂ 寿司飯が冷えても固くならないようにするため

日本の歴史と文化が詰まった発酵食品は、寿司だけではありません。他にもいろんな発酵食品が気になる方は、発酵ライフアドバイザー養成講座もおすすめです。

資格取得者限定の勉強会やコミュニティでは、継続的に新しい発酵知識が学べます。発酵食品を体系的に学ぶことに興味がある方は、ぜひみてみてね。

発酵の仲間づくりやお仕事をするなら「発酵資格講座」

少し本気で発酵や腸活に取り組みたくなった方向けに、発酵ろまんでは、発酵ライフ推進協会とのコラボにて、発酵資格講座「発酵ライフアンバサダー」「発酵ライフアドバイザー」をご提供しています。

発酵ライフ推進協会で、通信校のコンテンツプロデュースを担当しています。

・発酵を本格的に学びたい

・発酵仲間を作りたい

・発酵をお仕事&副業にしたい

・発酵を広める社会貢献活動がしたい

こんな方はぜひ、発酵資格講座のご受講をご検討ください。

オンラインで時間や場所を選ばない通信講座なのに、今後の活動につながるサポートが満載なのは、発酵ライフ推進協会のオンライン校だけ!

\仕事に繋がる無料サポートもたくさん(*´ω`*)/

有資格者だけの限定勉強会を定期的に開催!ずーっとマニアックな発酵が学べます。

発酵食が好きだけど、教えたり、伝えたりしたいかどうかはまだわかんないな~

学んでいるうちに伝える活動がしたいな~と思ったら、その時に講師養成講座を無料で受けられます。アシスタント体験制度で実務も体験できるから、いったん体験してみるっていうのもおもしろいよ。

\無料講師講座などサポートいっぱい(*´ω`*)/