【この記事で解決できるお悩み】

・納豆を食べるとおならの量は増えるの?

・納豆を食べるとおならは臭くなるの?

・おならを止めたかったら、納豆を食べないほうがいい?対策法をおしえて!(知恵袋より)

この記事では、こんなお悩みを解決します!

料理をしなくてもそのまま食べられて、栄養満点の発酵食品「納豆」。

ヨーグルトと並ぶ人気の発酵食品で、「便秘解消や腸内環境の改善に効果があった」との口コミが多い食材のひとつです。

でも、インターネット上の質問箱や知恵袋、SNSでは「納豆を食べ始めたらおならの量が増えた」「納豆を食べ始めたらおならが臭くなった」と困っている方も多いみたい。

そこで今回は、知恵袋やSNSでウワサされる納豆とおならの関係について、徹底解説!

納豆を食べると本当におならの量や臭さが変わるのか、科学的な論文(エビデンス)をもとに整理してみました。

発酵を体系的に勉強したくなったら…

発酵ライフ推進協会オンライン校へ

\仕事に繋がる無料サポートもたくさん(*´ω`*)/

この記事を書いた人:

腸活研究家 長谷川ろみ

発酵食品にハマり、ダイエットなしで12㎏減。痩せたことをきっかけに腸を愛でる生活に目覚める。重度の便秘から解放され、腸活研究家として活動開始。今では発酵ライフ推進協会通信校校長を務め、昔の自分と同じ悩みを持つ方に向けて腸や菌のおもしろさを発信中。詳しくはこちら

結論:納豆だけではおならは臭くならない。でも…

結論からお話すると、納豆を食べただけでは、おならは臭くなりません。

しかし、おならの量が増える可能性はあります。

「納豆を食べただけ」と言うのがミソ!納豆がみなさんの腸内環境になんらかの影響を与えている可能性はあります。

詳しく見ていきましょう。

納豆がおならの量を増やす理由

納豆は、大豆を納豆菌で発酵させた発酵食品です。

納豆

=大豆を納豆菌で発酵させた発酵食品

大豆が原料というところがポイントです。

大豆などの豆類は、食物繊維がたっぷり含まれています。

文部科学省の日本食品標準成分表2020年版(八訂)(※1)によると、納豆や大豆、鶏肉、豚肉などのタンパク源に含まれる食物繊維の量は、以下のとおり。

| 成分名 | 納豆 | 大豆(ゆで) | 鶏肉(ゆで) | 豚肉(ゆで) |

|---|---|---|---|---|

| エネルギー(kcal) | 190 | 163 | 216 | 185 |

| たんぱく質(g) | 16.5 | 14.8 | 22 | 28.9 |

| 脂質(g) | 10 | 9.8 | 15.2 | 8.1 |

| 炭水化物(g) | 12.1 | 8.4 | 0 | 0.3 |

| 水溶性食物繊維(g) | 2.3 | 0.9 | 0 | 0 |

| 不溶性食物繊維(g) | 4.4 | 5.8 | 0 | 0 |

| 食物繊維総量(g) | 6.7 | 8.5 | 0 | 0 |

同じタンパク源でも大豆が原料の、大豆や納豆に比べて、鶏肉や豚肉などの肉類は、食物繊維量がとても少ないことがわかります。

比べると全然違うのが面白いよね!

食物繊維には、水に溶ける水溶性食物繊維と水に溶けない不溶性食物繊維の2種類があります。

水溶性食物繊維

=水にとける食物繊維

=腸内細菌のエサになり発酵を促すことで、腸内環境を改善する働きがある

不溶性食物繊維

=水にとけない食物繊維

=腸内の老廃物のかさましをして腸のぜん動運動を促す働きがある

水溶性食物繊維は、腸内細菌のエサになります。

そのため、水溶性食物繊維の含有量が多い食べ物をたくさん食べると、腸内細菌の発酵活動が活発になり、おならの元になるガスもたくさん発生します。

腸内細菌はガスを発生させながら、腸内環境を整える短鎖脂肪酸を作ります。

短鎖脂肪酸

=ヒトの体内で腸内細菌が作る有機酸の一種

=腸内環境を整え、善玉菌が暮らしやすい酸性の環境を作る

=具体的には「酢酸」、「プロビオン酸」、「酪酸」などの種類がある

短鎖脂肪酸がたくさん作られると、腸内環境は酸性に傾きます。

すると、酸性の環境が好きな善玉菌が暮らしやすい環境になるため、さらに善玉菌の発酵活動が活発になります。

腸内細菌の発酵活動によってつくられたガスの一部が、おならになります。

もちろん腸内細菌がすべてのおならを作っているわけではないですよ。食事の時に飲み込んだ空気もおならのもと。でも、確かに…発酵食品が腸内環境を刺激して、おならが増えるケースもありそうだよね。

納豆が原因のおならが臭くない理由

納豆などの食物繊維が多い食材を食べるとおならが増える可能性があるのか~。だったらやっぱり、この臭いおならは納豆のせいかもなー。

いやいや、そうともかぎらないのよ。というか、納豆を腸内細菌が分解してできる主なガスは、ほとんど無臭のハズなんです。

納豆を食べると、おならがたくさんでることはあり得ます。

しかし、納豆に含まれる食物繊維を分解してできるガスは、そのほとんどが無臭です。

(ガスの成分については詳しく後述します。)

もし、納豆を食べることで臭いおならが出るとしたら、注意が必要!

そこには別の理由が隠れています。

納豆を食べておならが臭くなるなら別の理由がある

納豆を食べておならが臭くなる人は、もともと腸内環境が悪化している可能性があります。

もともと腸内環境が悪化しているため、すでに臭いおならが腸内に溜まっています。

それが納豆による腸への刺激で、外に出やすくなるというのが、このからくりです。

【納豆の刺激で臭いおならがでるメカニズム】

1:もともと腸内環境が悪化している

↓

2:腸内環境の悪化が原因で、悪玉菌が作る臭いガスが腸内に溜まっている

↓

3:納豆に含まれる食物繊維のおかげで腸の蠕動運動が活発になる

↓

4:もともと溜まっていた臭いガスが外に出やすくなる(=臭いおなら化)

納豆はおならの火付け役みたいなもので、納豆自体の分解が生み出すガスとはあんまり関係がないかも…

ここからは、実際に臭いおならの正体を整理してみましょう。

おならの正体

おならは、腸内に溜まったガスが、肛門から排出される現象のことを言います。

おなら

=腸内に溜まったガスが、肛門から排出される現象

まずは、おならの正体をもう少し深堀してみましょう。

おならがでる2大原因

徳島県医師会のホームページ(※2)によると、おならの7割は口から食事の時に飲み込む空気です。

人の腸管内には常に一定量のガスがたまっています。そのガスの7割は口から飲み込んだ空気で、そのほかに血液から腸管内に拡散したもの、腸内細菌による発酵、腐敗で作られるものが含まれます。

引用:(※2)県民の皆さまへ ガス症候群|徳島県医師会

そして、次に多いと言われているのが、腸内細菌の発酵によって作られるガスです。

【おならの2大原因】

1:食事の時に飲み込む空気

2:腸内細菌の発酵によって作られるガス

そのため、口から飲み込む空気が多くなりやすい時に、おならの量が増える傾向があります。

【口から飲み込む空気が多くなる時】

・ストレスが溜まっている時

・緊張している時

・早食いが習慣化している時 など

早食いが習慣になっている人は、おならが増えちゃうかも…おならが多くて困っているなら、よく噛んでゆっくり食べよう!

おならの平均的な回数と量

ヒトのおならの回数と量は、その人の体質や食習慣、環境によって大きく違います。

そのため、研究によってその回数と量は違いますが、だいたい1日約3~40回、200ml~2000ml程度であると言われています。

回数:3~40回/日程度

量:200ml~2000ml/日程度

そもそも3回から40回まで差があるのが、個人差の大きさを想像させるよね…みなさんは何回ぐらいですか?あ、こんなこと聞いちゃダメか。笑

おならに含まれる成分

おならの成分は主に、窒素・酸素・水素・二酸化炭素・メタンなどからできていて、ほぼ無臭です。

成分:窒素・酸素・水素・二酸化炭素・メタンなど

ここが違う!臭いおならと無臭のおなら

臭いおならと無臭のおならのどちらが出るかは、食事内容によって異なります。

食べ物の中に含まれる腸内細菌のエサが、悪玉菌の好物である場合はおならが臭くなりがちです。

逆に、善玉菌の好物が多い場合は、無臭に近いおならになります。

善玉菌がつくるおならの成分→炭水化物を分解することで発生する水素やメタンなど→無臭

悪玉菌がつくるおならの成分→タンパク質を分解することで発生する硫化水素など→臭い

悪玉菌のエサになりやすいのは、タンパク質です。

よって、タンパク質を食べ過ぎると、臭いおならが出やすくなると言われています。

お腹にいる腸内細菌にもよるので個人差はあるけど、わたしも筋トレ中&食事制限をしている時って、やっぱり臭いおならが出やすくなります。笑

筋トレ・ダイエット中の悩みのひとつとして、あるあるかも?!

知恵袋でよくあるおならのお悩み

ここからは質問箱や知恵袋でよくあるおならのお悩みを整理してみましょう。

一つずつ見ていきましょう。

腸活するとおならが増えるのはなぜ?

腸活をはじめてから、おならが増えて増えて…ちょっと困ってるんだよね。

腸活でおならが増える原因は、腸内環境を整える食事に食物繊維などの腸内で発酵しやすい食べものが多く含まれているから。

腸活すると腸がちゃんと動いてくれるようになるので、無臭のおならは増えます。おならが増えること自体は、別に悪いことではないよ。

食物繊維の多い食材と言えば、納豆などの豆類のほかに、寒天などの海藻類があります。

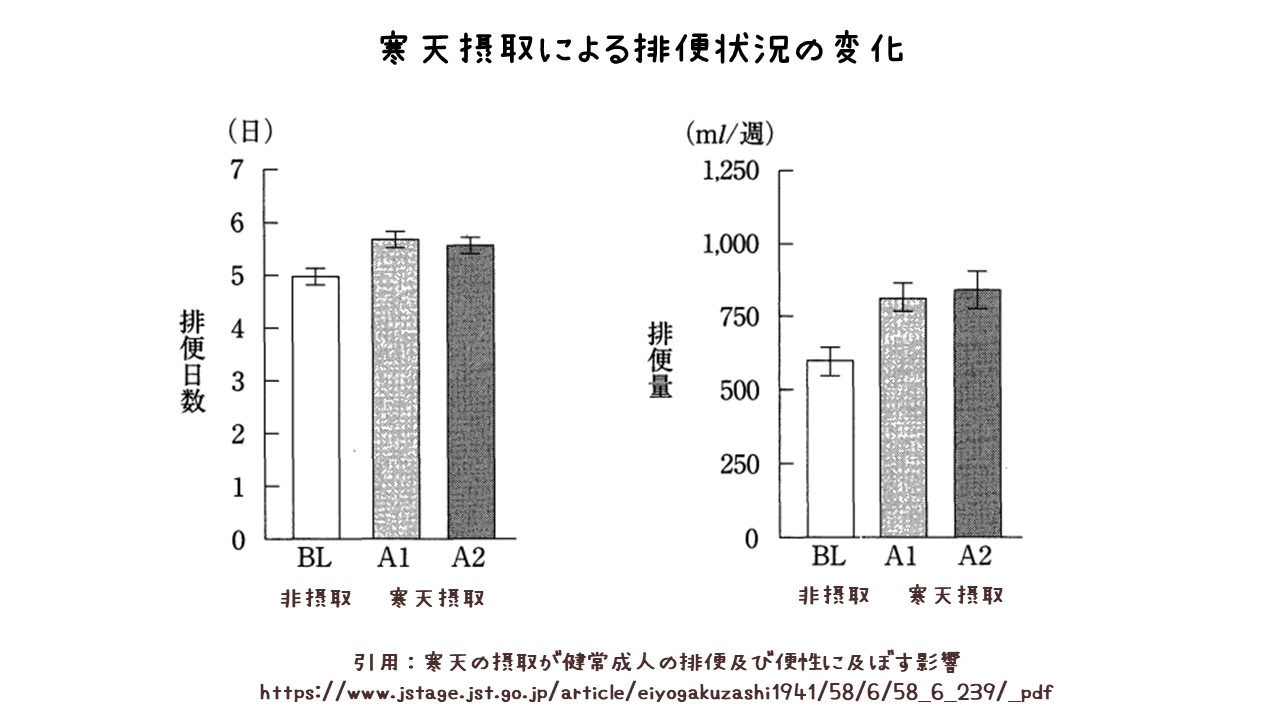

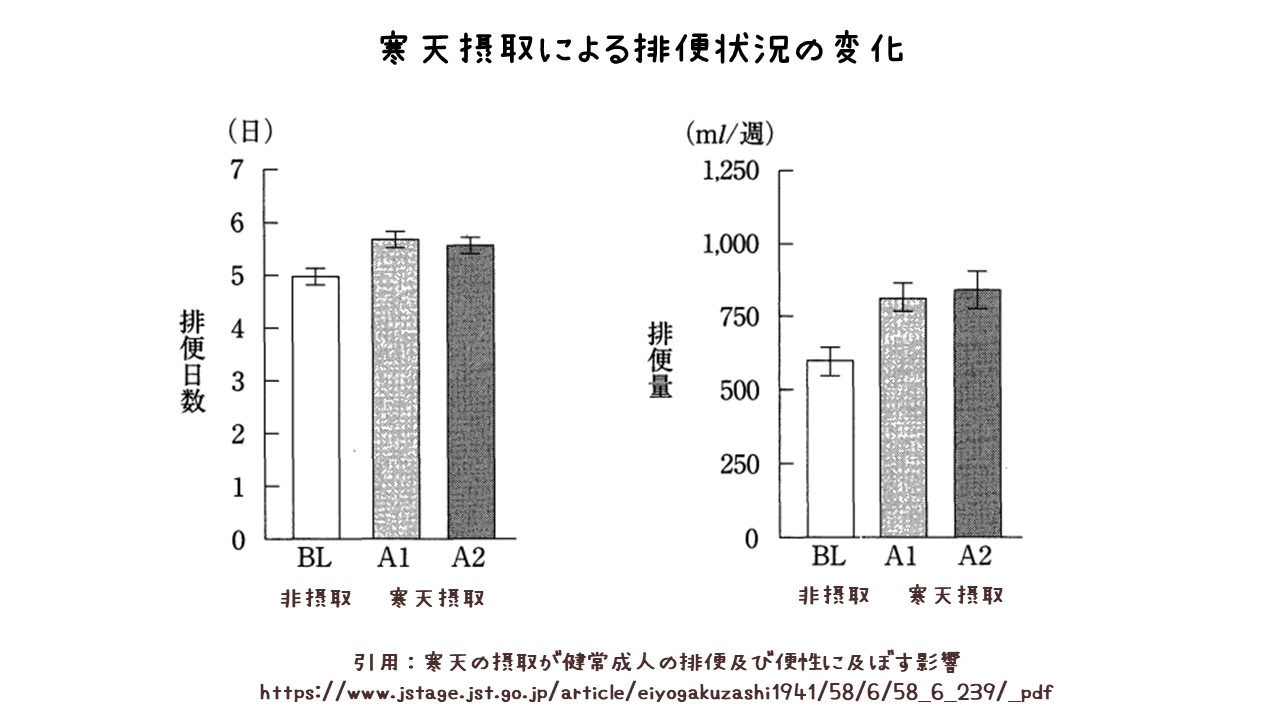

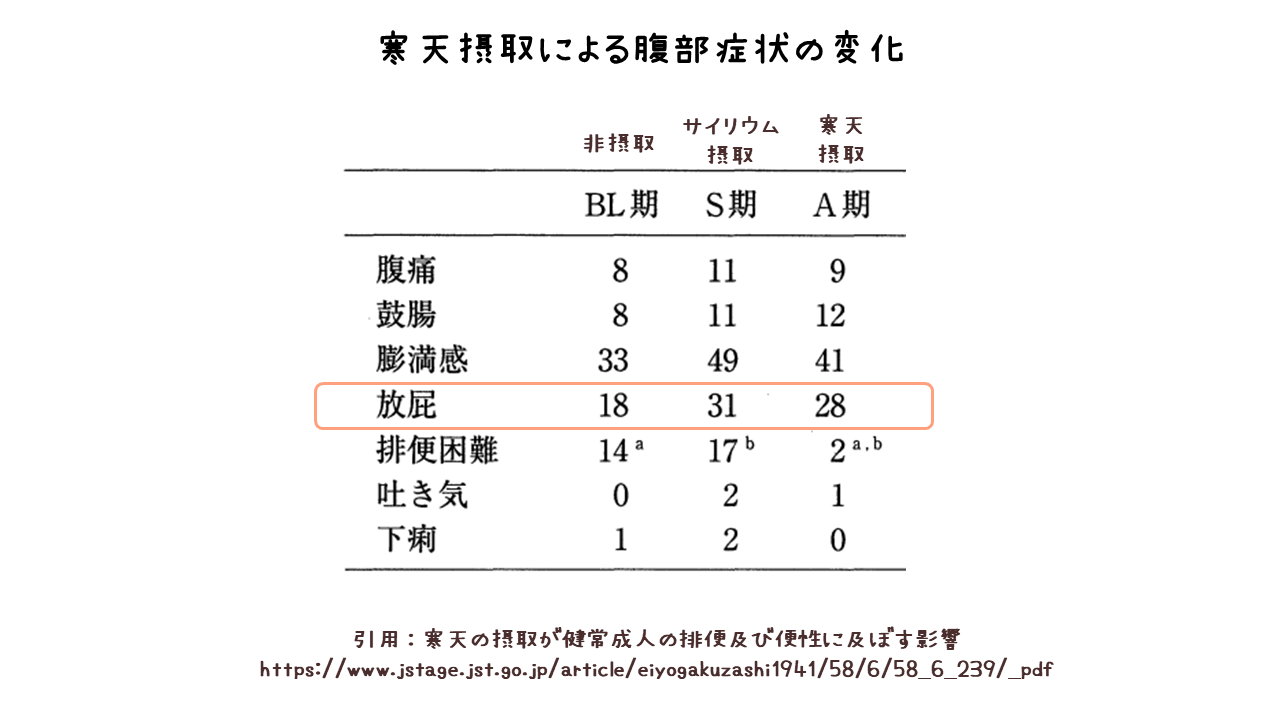

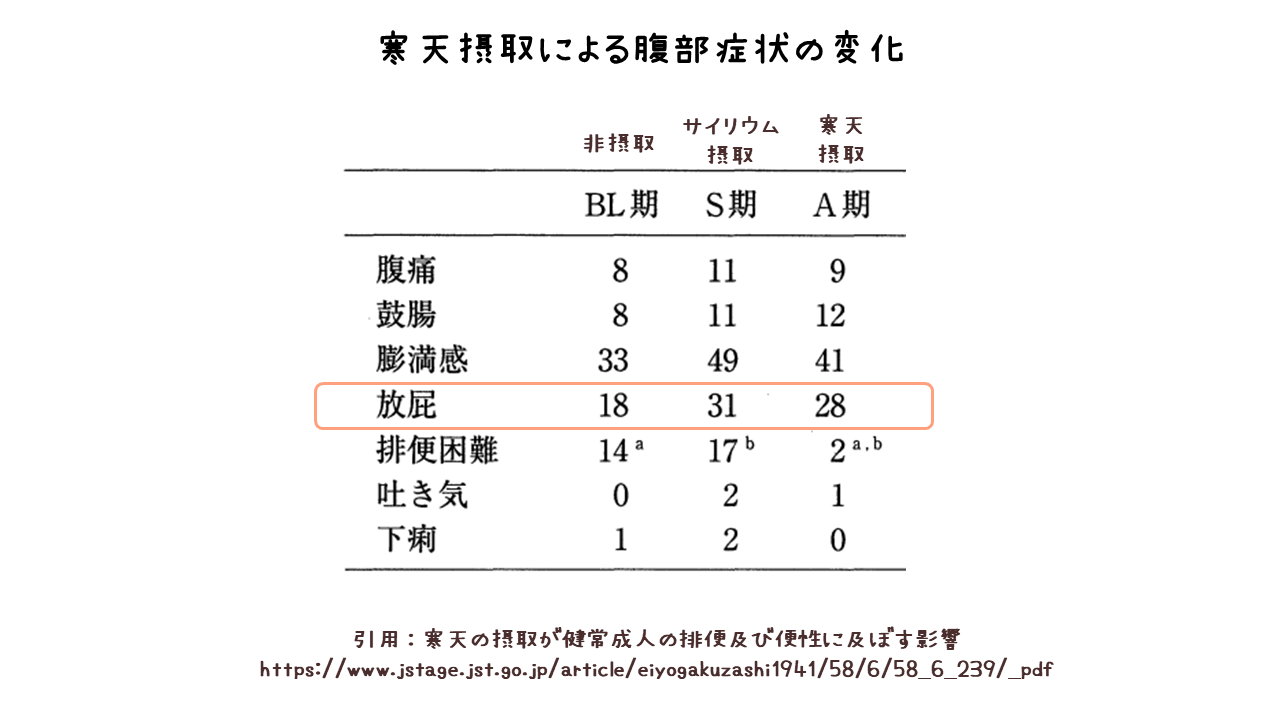

2000年に藤女子大学などが行った、寒天の摂取と排便状況やおならの関係を調べた研究(※3)をご紹介しましょう。

この論文によると、寒天を食べると排便回数や日数は増え、さらにおならの量も増えることがわかりました。

便秘解消する=腸内環境が正常化する=おならがちゃんと出るっていうのが、健康の基本!おならを増やす食べ物=腸内細菌のエサになりやすい食べものなんです。

腸内細菌のエサになりやすい食べものは、高FODMAP食品と呼ばれます。

高FODMAP食品

=小腸での吸収が悪く、大腸で腸内細菌のエサになりやすい食べもの

=F:発酵性の、O:オリゴ糖、D:二糖類、M:単糖類、A:AND、P:ポリオールの頭文字をとっている

納豆は、高FODMAP食品に該当します。他にも小麦系の炭水化物であるパン、麺類、豆類、フルーツ類なども含まれるよ。

近年、腸内環境を整える食物繊維として人気の「イヌリン」は、菊芋から採れる水溶性食物繊維です。

腸内環境を整える一方で腸内細菌が活発化し、二酸化炭素・水素・メタンなどのガスを大量発生させることも知られています。

「イヌリン」を食べるとおなかが張り過ぎてしまって合わないという方も結構います。人によっては納豆もそう感じる人がいるかも…自分の体と相談して合う食材を早く見つけたいですね。

腸内環境を整える食品の中でも、低FODMAP食品に分類されるものと言えば、海藻です。

納豆でおならが出過ぎてしまうようであれば、納豆はいったんやめて海藻などを試してみる方法もあります。

納豆と同じように料理をしなくても食べられるものと言えば、パック包装にされためかぶもおすすめです。

めかぶも納豆と同じネバネバ食品で、腸にも優しいことが知られています。お味噌汁にメカブを入れるだけでボリューム満点のレシピになるよ。

糖質制限ダイエットでおならが臭くなるのはなぜ?

糖質制限ダイエットをはじめてから、急におならが臭くなったの。なんで??納豆食べたから?

いやいや、それ本当に納豆のせい?笑 納豆は確かに独特な臭いを発しているけど、臭いおならを出すとは限らないよ?

ヒトの腸内環境・腸内細菌は、十人十色。

そんな腸内細菌叢を持っているかによって、その影響は大きく違います。

だから、食事内容を変えたら、ちゃんと自分の腸内環境への影響を観察することが大切です。

いちばん簡単な観察方法は、「観便(=便の色や形状を観察すること)」です。

すべての人に同じ影響が出るわけではありませんが、臭いおならと無臭のおならの違いはタンパク質の量が大きく関係していると言われています。

糖質制限ダイエットで糖質を減らそうとすると、知らぬ間にタンパク質が増えてるって、あるあるだよね…

厳格な糖質制限ダイエットは、糖質を抜くことで必然的に食事のメインがタンパク質になりがちです。

パンやごはんなどの糖質(食物繊維含む)を減らす

↓

サラダチキンや納豆、卵などのタンパク質量が増える

この変化によって、結果的におならが増えたり、臭くなったり、便秘にもなりやすくなる方が多いようです。

ゆるい糖質制限なら腸活的にも悪くはありません。

しかし、厳格な糖質制限をしてしまうことで、腸内環境が悪化する可能性があることは知っておきましょう。

おなら=不健康は間違い?!おならが健康をサポートする理由

おならを必要以上に嫌ったり、がまんするのはナンセンス。

おならは、決して健康に悪いわけではありません。

むしろ、おならの元になる腸内環境がつくる水素などのガスは、ヒトの体に害を及ぼす活性酸素を減らしてくれるという研究結果もあります。

詳しく見ていきましょう。

臭くないおならは活性酸素を減らす

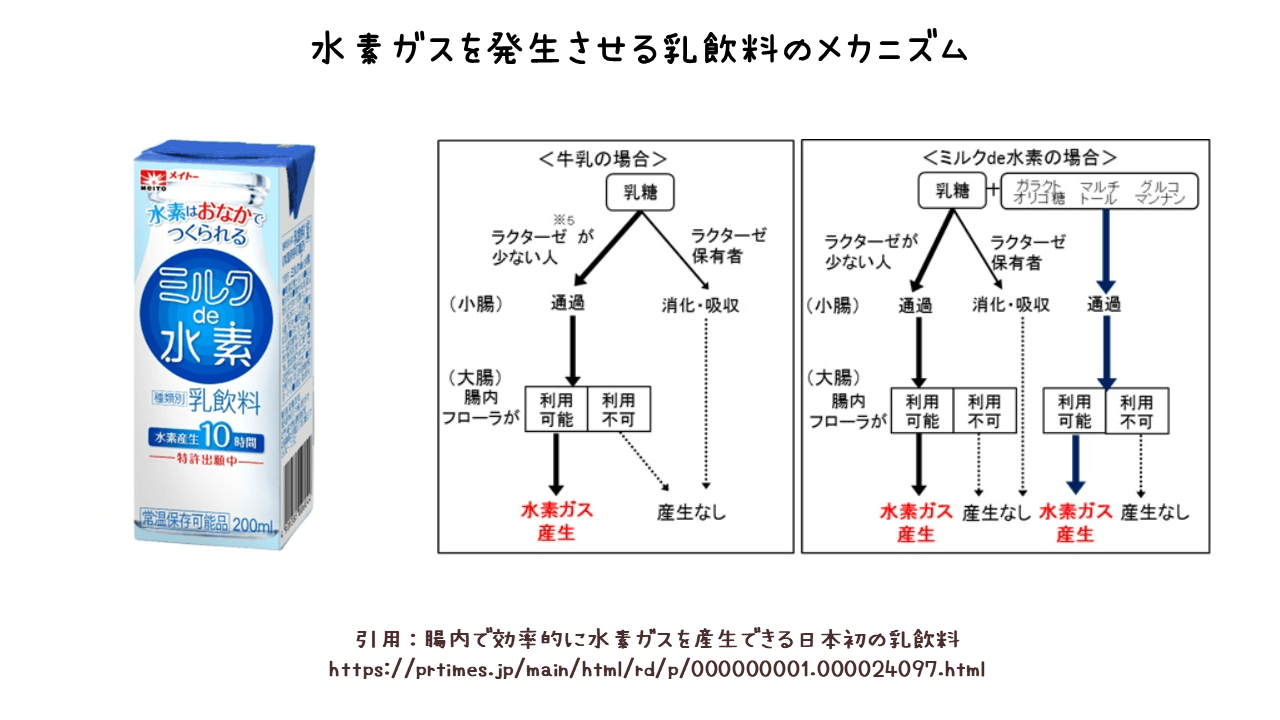

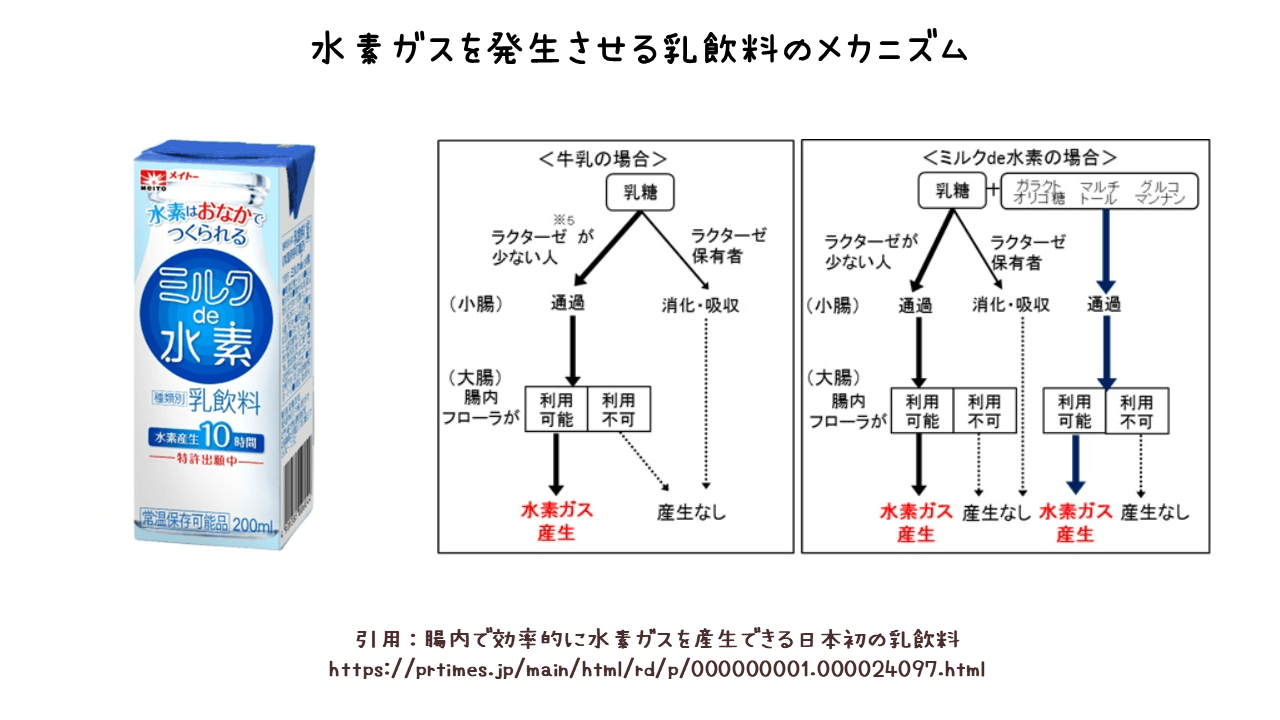

2018年に名古屋女子大学などが発表した内容(※4)によると、腸内細菌が作る水素ガスには抗酸化作用がある可能性が注目されています。

病気の予防や脳の活性化、体のストレスや炎症を減らしてくれる効果が期待されて、研究が続けられているよ。

実際のマウス実験では、血液の酸化が緩和され、肝障害の改善がみられたことがわかりました。

また、腸内細菌が作る水素ガスの効果に期待し、腸内細菌が水素を作りやすくする乳製品が発売されるなど、実際の商品開発にも影響が出てきています。(※5)

臭くないおならはドライアイの予防に良い

腸内細菌が作る水素ガスは、ドライアイを予防する可能性も注目されています。

慶應義塾大学医学部等の研究チームが行った実験(※6)によると、毎日200mlずつ3週間、腸内で水素を作ることができる飲料を飲み続けると、涙液中の酸化ストレスが軽減し、ドライアイの予防ができたことがわかりました。

腸内細菌が作る水素には、まだまだいろんな健康・美容効果がありそうですね!今後の研究に注目です。

おならがたくさん出る&臭い場合のリスク

おならは、決して悪いものではありません。

おならを継続的に観察すれば、自分の健康状況を測ることができる大事なものです。

おならがいつもよりたくさん出たり、臭い場合はなんらかのリスクがあることも意識する必要があります。

一つずつ見ていきましょう。

腸内環境が悪化している

おならが臭いということは、腸内環境が悪化している可能性が高いです。

最近お肉しか食べてなかったなーとか心当たりがあればいいけど、特にない場合は要注意。慢性的な便秘の場合もおならは臭くなるよ。

悪玉菌がたくさんいるバランスの悪い腸では、アンモニア、インドール、スカトールなどの悪臭を発生させる成分が多く、腸内環境はますます悪化し、善玉菌が暮らしにくい環境になります。

それらの体に良くない成分が腸を通り越して血管に入り、全身を巡ってしまうと、体中のいたるところで病気や老化のもとを作ります。

おならが臭いという最初の危険信号に気がつくことは、健康を維持するためにもとても重要です。

\ 腸活って何をしたらいいの?と思ったらコレ(*´▽`*) /

慢性胃炎、過敏性腸症候群などが関連している

すでに何かしらの病気を持っている時は、おならが臭くなる可能性もあります。

おならに関わらず便の状態についてもいつもとの違いを感じたら、一度医師に相談するようにしましょう。

【おならが増える&臭くなる可能性がある病気】

・呑気症

・慢性胃炎

・過敏性腸症候群

・大腸がん など

自分の体を常に観察することが大事です。おならが臭いなー、納豆食べたからだなーと決めつけないで、いろんな可能性を考えてみて、気になることがある場合は、お医者さんに相談しましょう。

おならの量が気になる場合の対策法

納豆に含まれる食物繊維によって、少しおならの量が増えているだけならば、気にしすぎる必要はありません。

でも、おならが多いと学校や会社で、普通に困るんだよ…

ですよね…。その場合は、こんな対策を意識してみるといいかもしれません。

一つずつ見ていきましょう。

食物繊維の量を減らす

本来、食物繊維は腸内環境を整えるために有効な栄養素です。

でも、もし異常におならがでるのであれば、納豆以外の食材からも食物繊維をとりすぎている可能性があります。

腸活中の方で、たまーに、食物繊維をとりすぎて体調不良になったり、便秘や下痢がひどくなっている方がいます…。それじゃ意味はないので、あくまで食べ過ぎは禁物です。

食物繊維は腸内細菌が分解する過程で、必ずガスが発生します。そのため、食物繊維が多すぎるとガスが増えすぎてしまうのは当たり前のことです。

食物繊維をとりすぎているかどうかわからない方は、一度食物繊維の量を意識的に減らしてみて、自分の腸の観察をしてみてください。

食物繊維のサプリメントや寒天パウダー、おからパウダーなどを大量に摂取しながら、納豆などの食物繊維が多い食材も大量に食べている場合、サプリメントなどの加工品からの摂取を止めたほうがおならが減って、体調が良くなるケースもあります。

また、もうひとつのよくあるケースとして、「水溶性食物繊維が不足しているのに、不溶性食物繊維をとりすぎている」ことがあります。

毎日の食習慣の中で食物繊維をとることを意識すると、不溶性食物繊維ばかりをとることになりやすいので、その点はぜひ注意してみてください。

不溶性食物繊維と水溶性食物繊維のバランスは、2:1が理想的だと言われています。

実は納豆は、食物繊維のバランスがよい(不溶性4.4g:水溶性2.3g)食材のひとつ!だから、納豆でバランスが崩れる可能性は少ないです。問題は他の食品…特に●●パウダーの摂りすぎは心配です。

炭酸飲料・アルコールの量を減らす

おならの量が気になる場合の対策法の2つ目は、炭酸飲料・アルコールの量を減らすことです。

炭酸飲料やアルコールは、飲みすぎるとおならの量を増やす可能性があります。

最近、お水の代わりに炭酸水を飲んでいる方やダイエットのために炭酸水を多く飲んでいる方もいるので、その場合は炭酸飲料がおならが多くなる原因かもしれません…。

もし飲みすぎている自覚がある場合は、一度飲んでいる量を見直して、減らしながらおならの量に変化があるか観察してみてください。

早食い禁止!よく噛んでゆっくり食べる

実はおならの量にいちばん直結するのが、早食いによって空気を飲み込む量が多くなっているケースだと言われています。

早食いは腸活の観点からも、あまりよい習慣ではありません。

よく噛むことで食べ物を唾液と混ぜて、消化しやすくしてから、胃や腸に送ることを意識してください。

1口=30回咀嚼するの理想ではありますが、もともと早食いの方にとっては少しハードルが高いかも…30回とはいわないので、まずは10回、20回を目指して、腸内細菌をイジメない食べ方の習慣を身につけましょう。

自分の腸に合っていない食べ物を探す

今回の知恵袋でのご相談では、納豆が原因なのではないかというところから始まっています。

イメージ的に納豆は疑われがちですが、実は全く関係がない他の「なにか」が自分の体質に合わないために、ガスが大量に発生しているケースがあります。

食べ物によって食物繊維の種類は違うので、人によって食べ過ぎないほうがよい食べ物が違うのです。

【良くある特定食材とおならの関係】

・特定の●●菌が入ったヨーグルトを食べるとおならの量が増える

・イヌリン(水溶性食物繊維)が入った加工品を食べるとおならの量が増える

・芋類を食べるとおならの量が増える

・キムチを食べるとおならの量が増えるなど

自分の腸を観察しながら、どれが自分のおならを増やしているのか推理してみてください。

ストレス回避!リラックスできる環境を整える

おならが増える原因のひとつとして、一番心配なのはストレスです。

ストレスが原因による過敏性腸症候群などの腸の異常は年々増えており、自分では気がつかないうちに悪化している場合があります。

ただおならが増えているだけなら問題ないのですが、排便状況を伴ったり、精神的な疲れを感じる場合は特に注意し、以下の症状がある場合は医師に相談しましょう。

おならだけでなく、腹痛があったり、腹部に不快感がある。

おならだけでなく、排便の頻度に変化がある(増えたり減ったりしているなど)

おならだけでなく、便の形に変化がある(下痢や便秘を繰り返すなど)

規則正しい生活を基本に、適度な運動・良質な睡眠・バランスの良い食事を心がけましょう。

おならの臭さが気になる場合の対策法

納豆によっておならが臭くなるケースは少ないですが、もしおならの臭さが気になる場合は、以下の対策がおすすめです。

一つずつ見ていきましょう。

動物性タンパク質の量を減らす

おならの臭さが気になる場合は、お肉や卵など動物性たんぱく質の量を減らすことをおすすめします。

前述したようにおならが臭い原因の多くは、タンパク質です。

タンパク質は腸活的にもとても大事な栄養素のひとつです。

しかし、極端な糖質制限ダイエットや筋トレを行っている方は、タンパク質の割合が異常に高くなりがちで、腸内環境が乱れ、風邪を引きやすくなったり、おならが臭くなりすぎるケースも多くなるので、注意が必要です。

おならが臭くなるという相談は、わたしの体感ではやっぱり筋トレ中とか糖質制限ダイエット中の方に多い気がしているんだよなぁ…。

玉ねぎやにんにくの量を減らす

タンパク質量がそこまで多くないにも関わらずおならが臭すぎる場合は、玉ねぎやにんにくなどの硫化アリルが多い食材を減らすと臭いが緩和することがあります。

お心当たりがある方は、注意してみてください。

日常的に腸活をして腸内環境を整える

おならの臭さは、結局普段から腸内環境を整えているかどうかによって変わってきます。

悪玉菌の割合が多い場合はどうしても臭くなりがちです。腸内環境って、今日や昨日だけのはなしじゃなくて、長期的な問題なのよ…

普段から腸内環境を整えて、善玉菌と悪玉菌のバランスを整えておくことを意識しましょう。

腸内環境を整えたい人は、わたしが挑戦した腸活法100個の中から効果が出やすいものを厳選し、挑戦しやすいドリル形式でまとめた「腸にやさしい習慣練習ノート」もおすすめです。気になる方はチェックしてみてくださいね。

\ 腸活って何をしたらいいの?と思ったらコレ(*´▽`*) /

まとめ:納豆でおならが出る&臭い?知恵袋の質問を解説!

納豆を食べただけでは、おならは臭くなりません。

納豆は腸内細菌が喜ぶ食物繊維がたくさん含まれているので、おならが増える可能性はあります。

納豆に含まれる食物繊維を分解してできるガスは、そのほとんどが無臭です。もし、納豆を食べることで臭いおならが出るとしたら、そこには2つの理由が考えられます。

悪玉菌がたくさんいるバランスの悪い腸では、アンモニア、インドール、スカトールなどの悪臭を発生させる成分が多く、腸内環境はますます悪化し、善玉菌が暮らしにくい環境になります。

それらの体に良くない成分が腸を通り越して血管に入り、全身を巡ってしまうと、体中のいたるところで病気や老化のもとを作ります。

おならが臭いという最初の危険信号に気がつくことは、健康を維持するためにもとても重要です。

いくらおならのすべてが悪いわけではないと知っていても、おならが出過ぎて困る、もしくは臭すぎて困るということもあるでしょう。

その場合は、納豆だけに固執せず、いろんな可能性を探るためにも、以下の対策法を試してみてください。

参考にしてみてくださいね。

発酵を体系的に勉強したくなったら…

発酵ライフ推進協会オンライン校へ

\仕事に繋がる無料サポートもたくさん(*´ω`*)/

参考文献

(※1)日本食品標準成分表2020年版(八訂)

https://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/mext_01110.html

(※2)県民の皆さまへ ガス症候群|徳島県医師会

https://www.tokushima.med.or.jp/kenmin/doctorcolumn/hc/819-143

(※3)寒天の摂取が健常成人の排便及び便性に及ぼす影響

https://www.jstage.jst.go.jp/article/eiyogakuzashi1941/58/6/58_6_239/_pdf

(※4)難消化吸収性糖質摂取による腸内細菌由来水素ガスと疾病予防ならびに重症化予防との関連性

https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2030922223.pdf

(※5)腸内で効率的に水素ガスを産生できる日本初の乳飲料『ミルクde水素』2月13日(月)新発売

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000024097.html

(※6)Hydrogen-producing milk to prevent reduction in tear stability in persons using visual display terminals

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31352083/

おならの原因 ドクターサロン61巻11月号(10. 2017)

https://www.kyorin-pharm.co.jp/prodinfo/useful/doctorsalon/upload_docs/171161-1-05.pdf